La giornata stava per terminare quando entrò nel supermercato. Non cercava nulla di particolare, giusto un po’ di prosciutto da mettere sotto i denti.

Si aggirava tra le corsie con una leggerezza che solo i single dal cuore spezzato possono avere. Si fermò davanti al banco del salumiere, attirato dal profumo penetrante del prosciutto crudo che si mescolava con quello del formaggio stagionato.

Incredibile come certi aromi si mescolino in un’armonia spontanea.

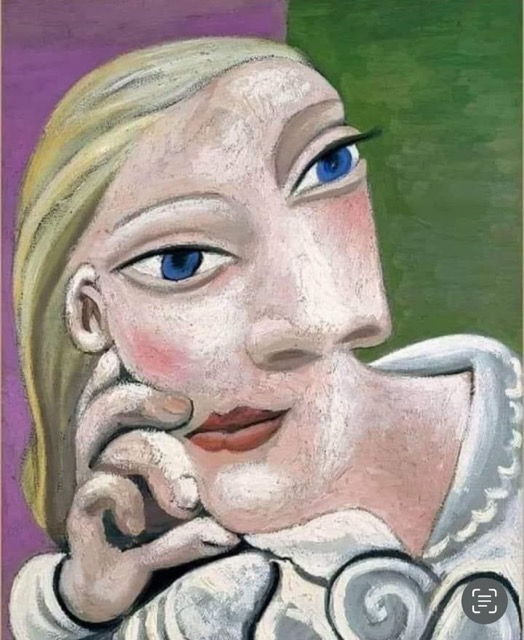

Si fermò ad osservare la distesa di cibi pronti, le vaschette ripiene di intingoli, qualcuna dai colori poco invitanti, ma tutto era sistemato come in un dipinto, quasi in prospettiva. C’era stata sicuramente una ricerca alla base, niente era dato al caso. Distolse lo sguardo per non essere rapito da quell’ammasso di cibo e gli occhi si fermarono sul vetro del banco. E lì, su quel vetro brillante, sotto il neon del negozio, vide riflessa una ragazza. Le mani. Le sue mani.

Le dita lunghe e sottili come strumenti d’arte, e le unghie lunghe e levigate che somigliavano a conchiglie appena sbiancate dal mare. Una combinazione di grazia e forza che lo colpì, una poesia di carni delicate e vellutate. Non riusciva a staccare gli occhi dalle sue mani. Era convinto che, se avesse avuto il coraggio di guardarle abbastanza a lungo, avrebbe scoperto un intero universo tra quelle dita.

E gli apparve l’immagine di una lunga spiaggia assolata. Il sole caldo, ma non troppo, il vento che le scompigliava i capelli, quelle mani che accarezzavano le onde, le lunghe dita che sfioravano la sabbia sulla riva, mentre lui si sentiva più in forma che mai, come se i venti marini avessero magicamente aperto la sua mente. Quelle mani gli stavano carezzando l’anima.

“Mi scusi,” le chiese con una voce che suonava più come una preghiera, “ha mai pensato che, un giorno, quelle mani potrebbero raccogliere un cuore impazzito per loro?”

Lei lo guardò imbarazzata, prese il suo pacchettino e si allontanò.

Era tornato alla realtà, al freddo chiarore delle luci, in mezzo ad altre persone che non potevano lontanamente comprendere il suo viaggio immaginario in una storia d’amore completa di spiagge, onde e conchiglie. Venne scosso da un brivido, come un feticista deluso.

In fondo, quelle mani erano state solo una scusa per sognare un po’ di dolcezza, nel suo mondo.

“Dica dottò!”