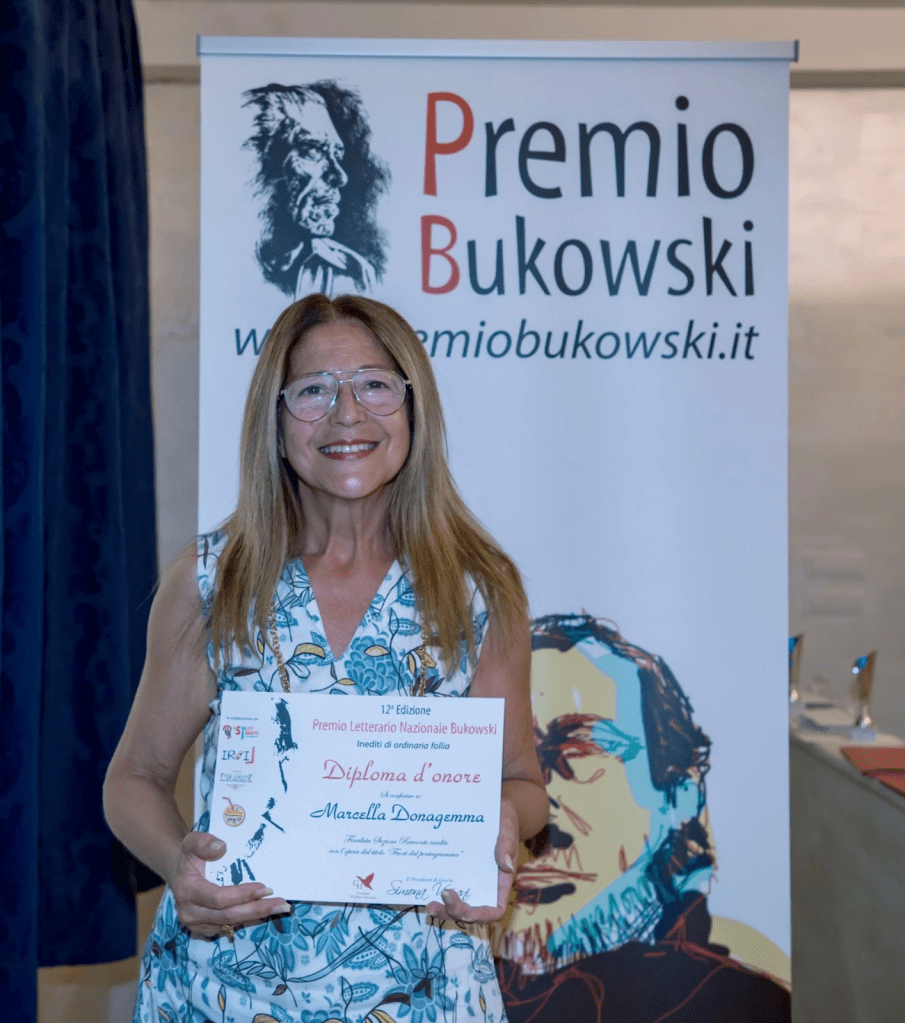

Vi propongo questo mio racconto breve che è stato selezionato e inserito nella Antologia “Quasi 50 sfumature di confini” (Echosedizioni)

Meravigliose le montagne, quest’aria cristallina così leggera da lasciare la testa vuota. Vorrei riuscire a non pensare, vorrei smettere di nutrire quel senso di smarrimento che non mi ha fatto neanche dormire.

Gaia è vicino a me, sulla sdraio con gli occhi chiusi, le labbra e il naso segnati da una crema bianca, come un apache. Mi sembra in pace, rilassata. Laura e Tommaso sono appena più in là, avvolti nelle tute da sci come orsi in letargo. Il solarium è pieno di gente, siamo attorniati da saluti e rumori pesanti di passi intrappolati negli scarponi. Da lontano, l’aria porta i versi e le urla dei maestri di sci, guance rubiconde e sorrisi che avvisano gli altri, coloro che non hanno diritto di godersi una discesa con calma, la loro calma.

«Cosa stai dicendo Aurora?»

Si stava parlando di figli, di progetti e di attesi nipoti. Eravamo partiti con l’idea di una vacanza spensierata, due famiglie di amici con relativi figli e tanta voglia di lasciarsi andare. Vedevo che mia figlia Aurora era a disagio, si guardava intorno, schivava le domande, sorvolava e si alzava spesso da tavola. Alessandro che stava per sposarsi, suo padre Tommaso che aveva acquistato un’auto nuova, Laura e Gaia che si scambiavano consigli di beauty routine. Io osservavo e ascoltavo, ero sereno, sì, non felice ma tranquillo. Eravamo insieme, lontano dal tran-tran, avvolti dal profumo della stube e in attesa dei canederli.

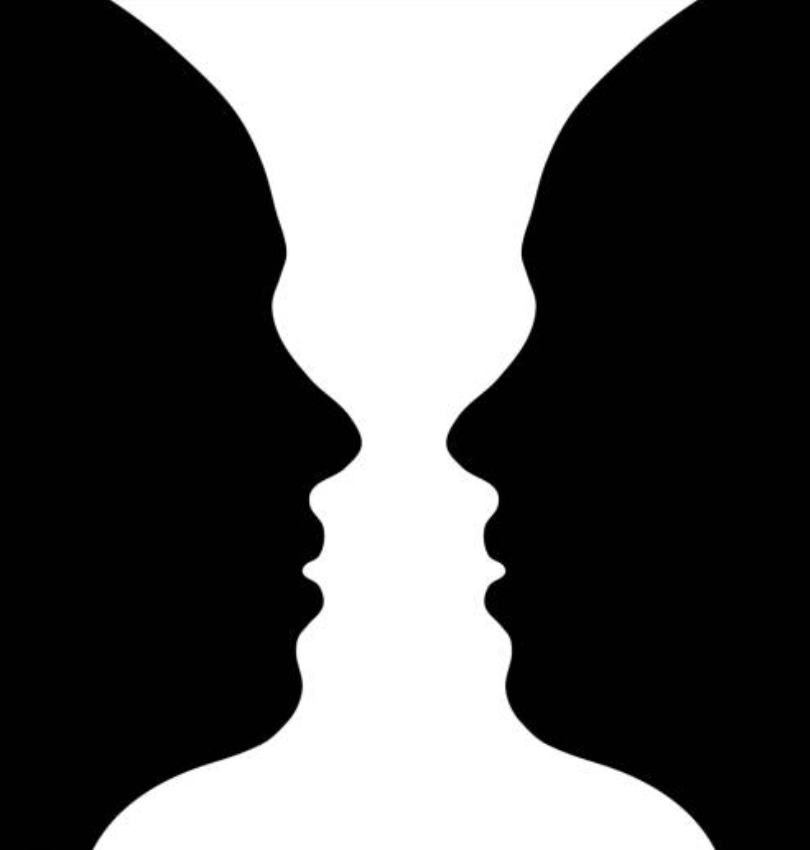

Osservo la neve, striata dai segni lasciati dagli sci, in alcuni punti è ghiacciata. Nell’insieme il panorama sembra un enorme volto, una faccia piena di imperfezioni, brufoli, contornata da una “capigliatura” di abeti disordinati.

«No, io e Fabiano non stiamo più insieme».

«Ma da quando? Come mai? Sembravate così in sintonia.»

Gaia che mi colpisce sotto il tavolo. Perché le mamme ne sanno sempre di più rispetto ai papà?

«Ma questa non te l’immaginavi nemmeno tu.»

«Nessuno se l’aspettava.»

«No, non è vero.»

Sono sicuro che Alessandro sapeva, certo che sapeva. Lui e Fabiano erano amici.

Il gruppo si muove, vogliono andare, stanno dicendo che le piste si sono liberate un po’. Andiamo. Ma sì, andiamo. In seggiovia mi si affianca Tommaso e, sedendosi, scherza come sempre, parla come sempre. E ci muoviamo, dondolando un po’ all’inizio, poco. Poi, il silenzio, quel meraviglioso momento di pace che precede l’interrogatorio.

«Se non ti va di parlarne dimmelo che smetto subito.»

«Lo sai che non mi va.»

«Credo che sia un po’ la moda del momento, passami il termine. Ho sentito molte storie come quella di Aurora.»

«Storie come “quella di Aurora”?»

«È che oggi i ragazzi sono confusi, hanno tante sollecitazioni, vogliono sperimentare.»

Inghiotto saliva e spruzzi di neve.

«Lascia che passi un po’ di tempo, che si chiarisca le idee. In fondo non fa niente di male.»

Certo! Non vuole ammazzare nessuno, non tortura gattini né ruba ai vecchietti. Siamo arrivati, era ora. Ancora una frase e ti avrei spinto giù, caro Tommaso.

Con un colpo di reni mi allontano dal seggiolino, scivolo più lontano possibile, aspettando l’arrivo delle signore. Mi giro seccato, sto per soffocare, questa maledetta sciarpa è troppo stretta.

«Cosa vuol dire Aurora… sto con una ragazza? Tu, sei una ragazza. Non è normale! Certo che non lo è!»

Calma. Devo stare calmo. Mia figlia è gay, o meglio, crede di essere gay, non ne è convinta. Non lo avevo mai capito e neanche tu cara Gaia. Da dove è uscita tutta quella tua apertura mentale che ci ha tenuto svegli a discutere quasi tutta la notte?

«Ma lo sapevi? Lo intuivi? E allora? Ti sembra una dichiarazione da fare a tavola, con estranei? Non ci credo! Non lo posso credere! E dice di essere innamorata! Ma lo capisci sì o no? Abbiamo sbagliato qualcosa, non so quando, ma abbiamo sbagliato. D’accordo, io non sono mai stato molto presente ma tu, e che cazzo, tu eri sempre là, tu non puoi non aver percepito niente!»

«Ci vediamo a valle.» Io ho bisogno di stare un po’ da solo.

Vado, scivolo via, sparisco. Scendo calmo, me ne sto a lato, ogni tanto mi fermo. Mi sembra di vedere la mia bambina, la mia Aurora, che mi sorride.

«È successo e basta. Mettersi insieme è stato naturale.»

«Ma quando? Come?»

«Non ve lo volevo neanche dire. Non so se durerà. Per ora, è così.»

I canederli ormai freddi nel piatto, come sassi, mi si erano fermati sul cuore.

Sbaglio? Sto sbagliando? Mi fa male lo stomaco, mi guardo intorno e mi sento invisibile. La vita degli altri, quella vita normale, quella vita fatta di soliti insignificanti problemi, mi sembra perfetta.

E la vedo. Aurora. Sfreccia proprio davanti a me. La inseguo, non la devo perdere. Faccio appello a tutte le mie forze, prego che il menisco destro resista mentre affronto le curve più pericolose della mia vita. A fine discesa le arrivo proprio di fianco, quasi quasi la faccio cadere.

«Papà!»

«Aurora, aspetta. Ci prendiamo qualcosa insieme? Ti va? Uno shottino di vodka.»

Si sta già staccando gli sci e mi aiuta. Non dice niente, la sento lontana. Mentre entriamo nel rifugio si apre la tuta e si lega le maniche intorno alla vita. Ha i capelli lunghi imbiancati da spruzzi di neve, cammina sicura verso il bancone e ordina. Io la seguo, ho il fiatone e la seguo fino ad un tavolo vicino alla finestra.

Con due bicchierini davanti, il caldo che mi infuoca le vene, lei mi guarda e sorride.

«Non so da che parte cominciare Aurora. Da quanto tempo?»

«Da quanto tempo, figliola?»

«Non scherzare. Non è qualcosa di facile da comprendere per un genitore.»

«Perché papà? Perché non rientro nell’idea che vi eravate fatti? Posso capire… Ma è la mia vita. Sono scelte che faccio e che non vi includono.»

«Questo non è vero. Qualunque cosa che possa anche lontanamente ferirti ci include.»

«Perché mai dovrebbe ferirmi? Non mi ha obbligato nessuno. Volevo capire, capire cosa si prova.»

«Mi stai dicendo che è un capriccio? Che è come… assaggiare i grilli fritti?»

«Più o meno.»

Un altro shottino. Mi ci vuole un altro shottino. Mi alzo e vado al bancone. Lei mi aspetta seduta.

«Ti rendi conto di quello che dici? Di quello che fai?»

«C’è qualcosa nella tua vita che avresti voluto provare, ma che non hai avuto il coraggio di fare, papà?»

«Sì. Lanciarmi col paracadute.»

«Ecco, io mi sono lanciata. Cerca di capire.»

«Quindi, se non ti piace, torni ai ragazzi? Funziona così?»

«Più o meno.»

Il secondo shottino non ha aiutato.

«Non sto mica cambiando sesso! Elena, sai quella dai capelli corti, quella con cui gioco a paddle, ecco, lei sì che è transgender.»

Mi sento vecchio, stanco e vecchio. I miei cinquantaquattro anni sono raddoppiati. Tutta questa incongruenza, questo identificarsi in un’altra sé, in modo transitorio, come se fosse naturale, è un concetto che non mi appartiene. Eppure, lavoro anche con persone gay, con persone leggere, con zoccole travestite da santarelline, con persone false e inquisitori granitici. Insomma, non sono fuori dal mondo. Avrei solo voluto che la mia Aurora non ne facesse parte.

«Papà sono sempre io. Non è cambiato niente.»

Le sorrido, vorrei abbracciarla perché invece qualcosa è cambiato, eccome.

Sono rimasto indietro e non riesco a raggiungerti. Non riesco.